ナレッジ

2024.4.5

従業員のスキルを適切に管理してスキル情報を人材育成・配置・採用に活用するためには、「スキルマップ」の運用が効果的です。

スキルマップを作るためには、業種や業務内容に応じて関係各所との調整が必要となります。しかし、自社に合わせた作り方が分からず、スムーズに導入できない企業も多いのではないでしょうか。また、既に導入していても今まで以上に効果的に活用したいと考える企業もあるかと思います。

この記事では、スキルマップの概要、メリット、作り方、テンプレートを紹介します。効果的なスキルマップの作り方・活用の仕方に関心のある方は、ぜひご一読ください。

目次

スキルマップとは、「業務で必要なスキルを洗い出し、各従業員の持っているスキルを一覧にした表」のことです。力量管理表や技能マップ、スキルマトリックスと呼ばれる場合もあります。

スキルマップは、スキル情報を一元管理することで自社の保有するスキル状況を適切に把握することを可能にするので、人材育成や人材配置、事業検討へと活用できます。スキルマップの管理対象となるスキルは、全社共通スキルから業務分担ごとの専門スキルまで、多岐にわたります。

関連記事:【エクセルテンプレートあり】スキルマップとは? 作り方、手順・項目例、目的、活用方法、テンプレ

スキルマップを作成することで、さまざまなメリットが期待できます。

スキルマップによって従業員の保有するスキル情報を可視化できます。さらに保管されたスキル情報は必要なタイミングで必要な相手と共有することができます。

スキル状況が可視化されることで、スキルの有無を基に配置を検討でき、必要なスキルを持っている人材がいない場合には育成や採用の検討につなげることができます。

スキルマップによってスキル状況を可視化することによって、スキルという客観的なデータを基に人材配置を行うことができるようになります。

必須となるスキルが足りていない部門にそのスキルを有する従業員を配置することで、スキルの足りていない状況を回避し、インシデントを未然に防ぐことができます。

企業はスキルマップによって可視化されたスキル状況を参考にして、今後も成長を続けるために自社にどのようなスキルが必要かを明確に判断することができます。

例えば企業は「技術継承」の観点から今後どのスキルが失われる可能性があり、誰にそのスキルを習得させればよいかをハッキリさせることができます。スキルマップによって今後必要となるスキルを特定、そのスキルを習得させるために必要な教育・研修を運用することができるようになり、安定的な事業運営が期待できます。

スキルマップでは、自身が習得したいスキルだけでなく会社や部門から習得を期待されているスキルも明確にできます。会社や部門から習得を期待されるスキルの習得は、従業員への評価にも直結することから従業員は積極的にスキルの習得に取り組むようになるでしょう。

また、スキルマップで会社のスキル状況が可視化されることで、スキルの保有状況に関して正確な情報を得ることができます。そのことで従業員は、先輩や同期との差も把握できるようになるため、スキルアップを目指してモチベーション向上させるようになります。

ただし、モチベーションは自発的な向上が望ましいとも言えます。外部から競争意識をあおるようなスキルマップの活用方法は望ましくないので、十分に注意しましょう。

人事評価にはさまざまな要素が関係するため、誰もが納得するような評価を下すことは簡単ではありません。しかし、スキルマップを導入すれば、従業員が保有しているスキルを客観的な数値で可視化できるため、説明性の高い情報として評価にも有効活用できます。

スキルマップ上のデータを参考にした評価は、可視化された客観的な情報による評価であることから、評価者も被評価者も不公平感を持ちにくい評価であると言えます。また、評価への不満は、職場の人間関係や雰囲気を悪化させる要因のひとつであるため、スキルマップ導入による評価の公正化は職場の雰囲気向上にもつながると言えます。

関連記事:スキル評価とは? 目的とメリット、スキルマップとルーブリック評価の違い、作成手順など

スキルマップによって必要スキルが不足していることが判明した場合、育成か採用によってそのスキルを補充します。

育成する時間ある場合は、従業員を選抜して必要スキルを習得すればいいでしょう。しかし、不足しているスキルが業務を進める上で必須である場合には育成を行いつつも、人材採用によって迅速にそのスキルを補充する必要があります。

人材の流動化が進む今日、従業員がいつ転職してしまうかは不透明です。また、転職以外にも急な体調不良や育児休暇の取得など、必要なスキルを保有する人材が不在となるリスクは常に存在しています。

スキルマップによって従業員のスキルを適切に管理できていれば、転職や休職、退職等によって不足するスキルを把握でき、不足したスキルへの対応(育成・配置・採用等)を事前に準備しておくことができます。

スキルマップを導入しようと思っても、どのようなフォーマットを用いればいいか分からない場合も多いでしょう。

そのような場合には、厚生労働省が公開しているスキルマップをテンプレートとして使うといいでしょう。厚生労働省では、さまざまな業界向けにスキルマップ(キャリアマップ)や職業能力評価シートを用意しています。

また、スキルマップをスムーズに導入・活用できるようにマニュアルも業種別で用意されていますので、必要な資料をダウンロードすればすぐに活用することが可能です。テンプレートはそのまま使うのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズするといいでしょう。

【テンプレート/厚生労働省】キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード

スキルマップの作り方を9つのステップに分けて説明します。

スキルマップを導入する前に、まずはスキルマップ導入の目的を明確にしておきましょう。

スキルマップの導入や運用には、ある程度の工数がかかります。目的が明確に定まっていない状態でスキルマップの導入を進めても、十分な効果が得られずに工数だけを浪費してしまうでしょう。

まずは「なぜスキルマップを導入するのか」「スキルマップでどのような課題を解決したいのか」といったスキルマップを導入する目的を明確にし、関係者で共有することが重要です。

目的が関係者と共有できていれば、関係者の協力が得やすくなり調整がスムーズに進みます。

スキルマップの導入目的が明確になり関係者との共有もできたら、次にスキルマップで管理すべきスキル項目の洗い出しを行います。管理すべきスキルは業務ごとに異なるため、実際の業務の流れに則して抜け漏れなく洗い出す必要があります。

なお、スキル項目を洗い出す際には、「そのスキルが自社の事業にとって必要なのか」「本当に業務に密接にかかわるスキルなのか」といった観点から、個人の主観を排して行うことが重要です。現場の従業員によくヒアリングして実際の業務フロー、マニュアル、状況を参考すると良いでしょう。

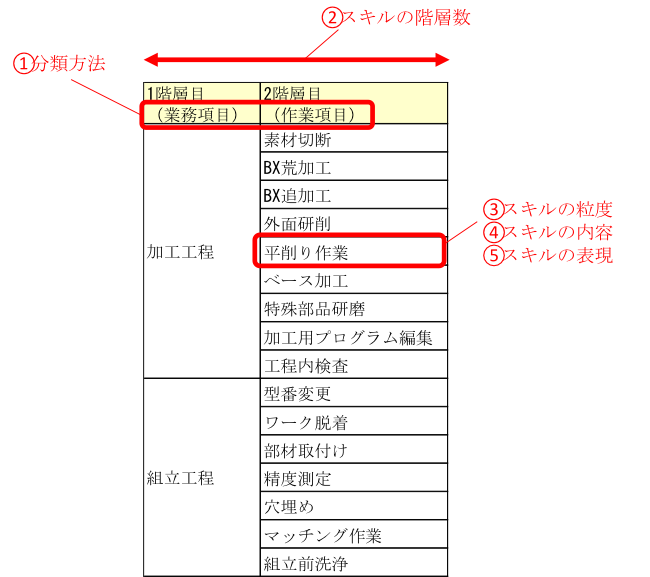

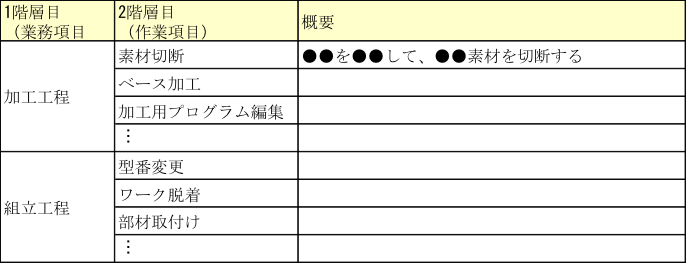

スキル項目の洗い出しを終えたら、それぞれのスキルをどのような体系に分類するのかを決めましょう。スキルを体系に分類することで、スキルとスキルの関連性が明確になり、スキルマップを運用しやすくなります。

要素や技術、製品カテゴリーごとに分類することが、スキル体系への分類方法としては一般的です。他には、担当ごとの業務項目や作業項目によって分類しておくと、業種ごとにスキルを管理したい場合に運用しやすいでしょう。

抽出・分類したスキル項目は、階層構造を決めておくとさらに管理しやすくなります。項目ごとの関連性の強弱がよりはっきりします。「次にどのスキルを目指すべきなのか」「代用できるスキルは何か」と判断することが可能となります。

階層の数に決まりはありませんが、階層数があまり多いと複雑になり管理しにくくなってしまいます。項目に応じて2~3階層に分けるといいでしょう。

業務に紐づくスキル項目の場合には、作業レベルまでスキルを分解することで細かな粒度で管理することが可能です。しかし、粒度が細かすぎると複雑になり、管理が難しくなります。一方で、スキルの粒度が粗すぎると従業員ごとのスキルの差を把握できなくなり、スキルマップを十分に活かすことができません。

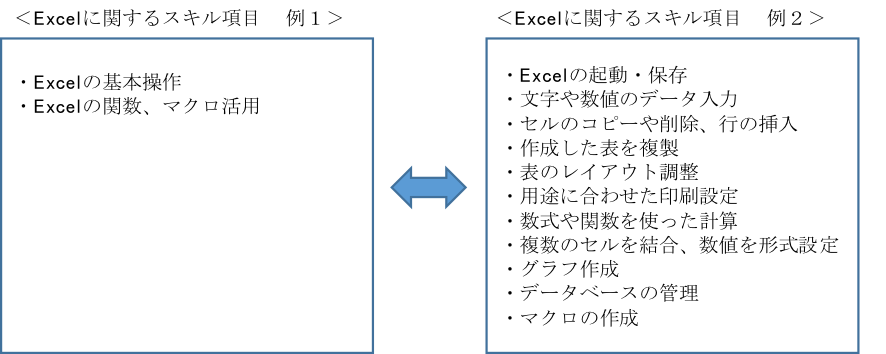

例えば、表計算ソフトExcelに関するスキル体系は、以下のように表現できます。

いかがでしょうか? どちらも同じExcelに関するスキル項目ですが、例2は細かすぎると感じた方が多いのではないでしょうか。人によっては、例1でも細かいと感じたかもしれません。

どちらかが正解・不正解というわけではありませんが、スキルの粒度は、職場の特性やスキル管理の必要性に応じて決めていくほうがよいでしょう。

階層や粒度を決定したスキルは、判別しやすいスキル名称を決定します。「給与を計算できる」「部材の強度を測定できる」のように文章で表現する場合もありますが、スキルマップ上での管理や全社的なスキル項目の集計を踏まえ、「給与計算」「部材の強度測定」のように単語で表現するといいでしょう。

なお、スキルとは、訓練によって習得できる「能力・技能・技術」のことを意味します。つまり一般的には、「○○○をできる」と表現ができるものをスキルと呼びます。しかし、スキルマップで用いるスキル体系では、定義通りのスキルだけにこだわらずに、厳密な意味では「スキル」には含まれない「知識」や「資格」もスキル項目として管理しても問題ありません。

関連記事:人材管理における「スキル」の意味、管理職に必要なスキルの種類について解説

【※スキルの定義について補足】

「給与計算」「部材の強度測定」といったスキル名は、そのスキルに関連する業務に関係のある従業員ならその内容をすぐに想像できます。一方で、関係のない従業員から見るとどのようなスキルなのかはわかりません。

また、「部材の強度測定」というスキルを指導員Aが評価した場合と指導員Bが評価した場合では、その評価にバラツキが生じる可能性があります。

このように、スキルの解釈や評価のバラツキを避けるために、必要に応じてスキルの概要や評価ポイントなどを記載して、補足説明を加えると良いでしょう。

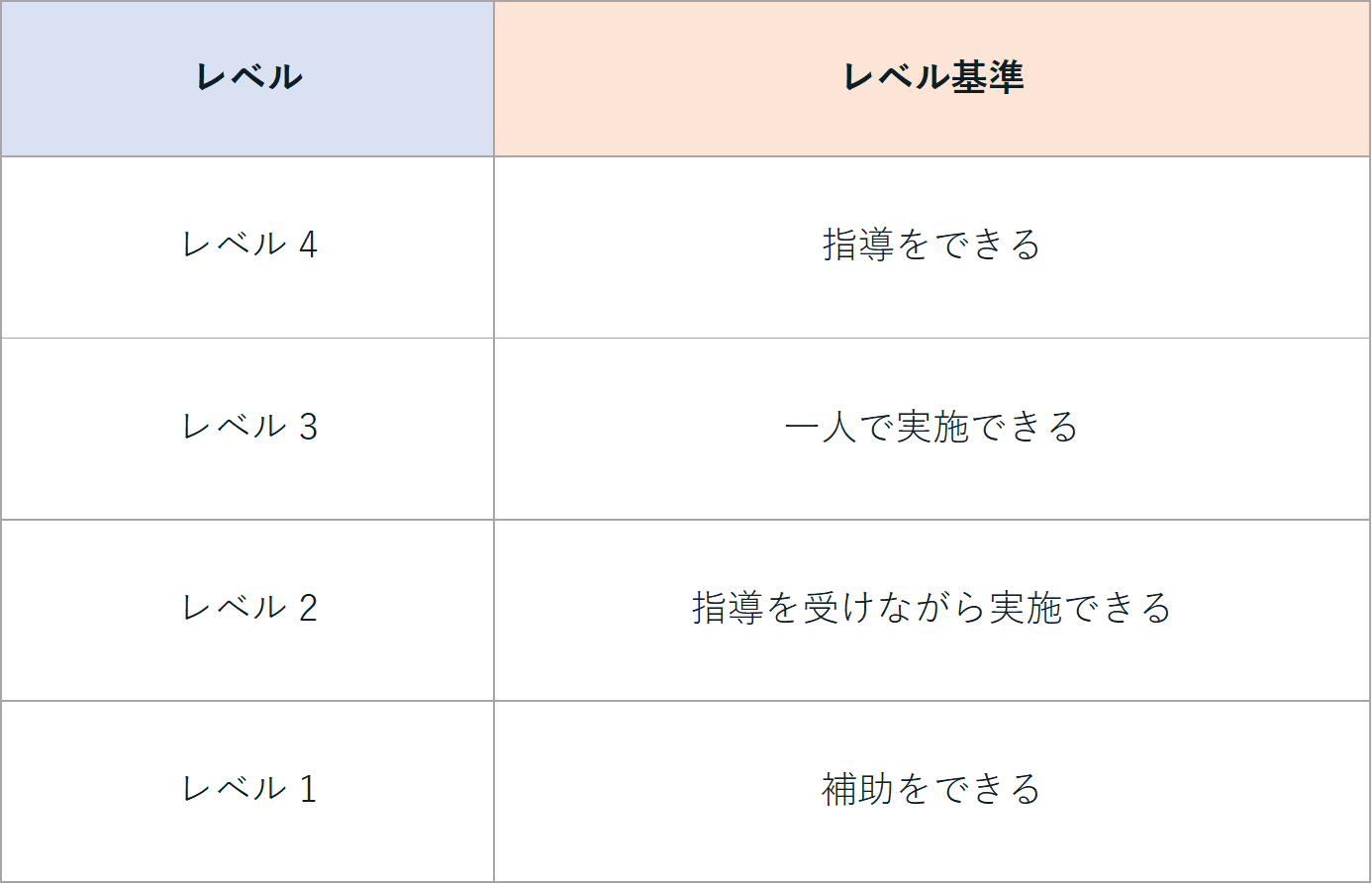

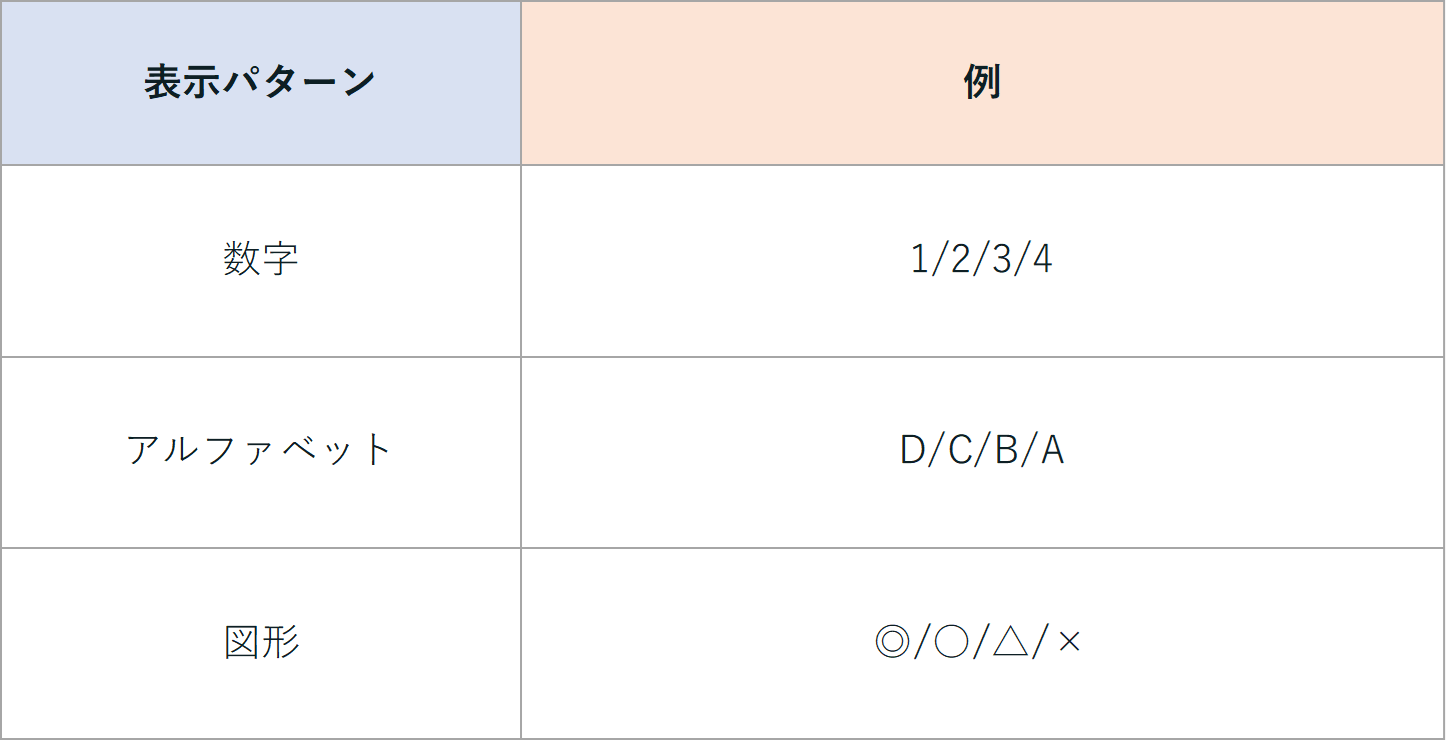

管理対象のスキル項目の分類方法や粒度が決まったら、それぞれのスキル項目の「評価基準・評価段階」を決定します。スキルの評価基準を設定しておくことで、スキルの習熟度や次に目指すレベルが明らかになり、スキルマップを有効活用できます。

例えば、「資格」に近しいスキル項目では「○:持っている/×:持っていない」などとスキルの有無だけで評価できます。しかし、単にスキル保有の有無だけでは判別できないスキルの場合には、以下の表[1] に記載したレベル1~4のように、いくつかの段階を持たせると良いでしょう。

【スキルレベルの例】

評価段階を幾つにするのが望ましいかは、対象とするスキル項目やスキルマップの目的によって異なるため、一概に何段階が良いとは言えません。評価段階を細かくすればするほど当然細かなスキル管理は可能になりますが、一方で管理が煩雑になるため運用の手間が増えてしまうということになります。

スキルマップの管理・メンテナンスにかかる負荷なども考慮して、自社にとって最も適当な評価段階の数を決定すると良いでしょう。

スキルマップで管理したいスキルの評価基準や評価段階を決定したら、これまで準備してきた情報を織り込んだスキルマップを作成します。

スキルマップを1から作り上げるのは大変難しいため、厚生労働省が公開している業種別のテンプレートを活用すると良いでしょう。テンプレートに準備した情報を反映させることで、自社の状況に合わせたスキルマップを作成できます。

【テンプレート/厚生労働省】キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード

スキルマップは、実際に運用してから初めて分かることもあります。そのため、一通り完成したら運用を始めましょう。運用前に細部までこだわりすぎると、運用開始が遅れてしまいます。その結果、運用後のフィードバックを反映させるタイミングも遅れてしまいます。バランスを取って運用することが重要です。

スキルマップが作成できたら、実際に運用を開始します。

最初から全社に展開すると、運用に関する質疑対応や運用がうまくいかなかった場合の修正対応が大変になります。そこで、いくつかの部門を対象にテスト運用を行い、そこで得られた意見や質問をベースにスキルマップ自体をブラッシュアップしてから全社展開すると良いでしょう。

なお、全社運用後に共通した質問が想定される場合には、事前にQ&Aリストなどを準備しておくと運用後の管理側の負担を低減できます。

ブラッシュアップの観点としては、ユーザーインターフェースやスキル項目の増減、スキルマップ自体のフォーマットなどさまざまな観点があります。また、Q&Aリストは常に最新の状態に更新しておくことが重要です。

スキル管理の定番システムと言えば「Skillnote」!

●スキルマップのシステム化でスキルをまとめて管理できる

●スキルに紐づいた根拠に基づいた育成計画をつくれる

●資格に関する全てのデータをシステム上で徹底管理

スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22