ナレッジ

2024.4.22

「力量(りきりょう)」とは、個々の業務に必要な技能、知識、資格、経験等の能力のことを指しています。多くの企業では、ISO対応や顧客監査の対策として力量管理を行っているケースが多いのではないでしょうか。しかし力量管理を活用することによって、企業活動にさらなるプラスの影響を及ぼすことが可能です。この記事では、力量管理の基本事項と可能性について解説します。

目次

力量について、各企業では力量表(スキルマップ)などを用いて管理するケースが多く見られます。特に国際的な品質マネジメント規格であるISO9001では、各企業に対し、組織内における力量の把握をしたうえで、従業員に対する教育・訓練を実施し、そのプロセスに対するPDCAサイクルをしっかり回すことを求めています。

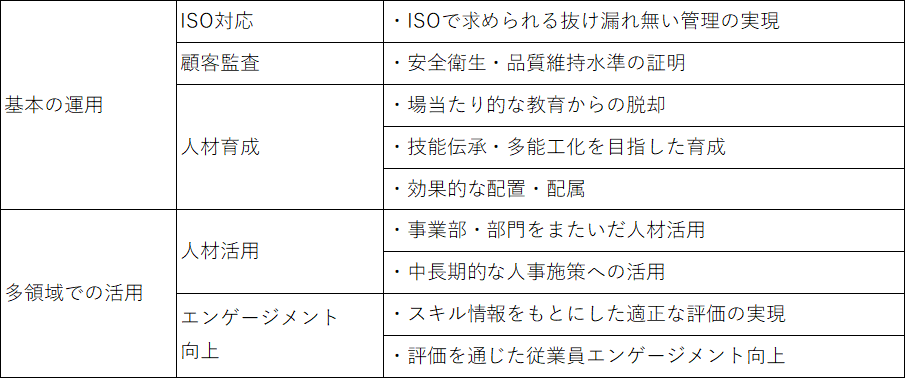

ISOの要求事項をクリアする以外にも、企業が力量管理・スキル管理を実施する目的としては以下の図のような内容が挙げられます。

企業として求められることをクリアする基本の運用だけではなく、中長期的な人材の育成や従業員エンゲージメントの向上などを含めた、幅広い領域での活用も可能です。特にこれから先の時代は一層、力量管理の積極活用が、企業にとって非常に重要な要素となっていくでしょう。

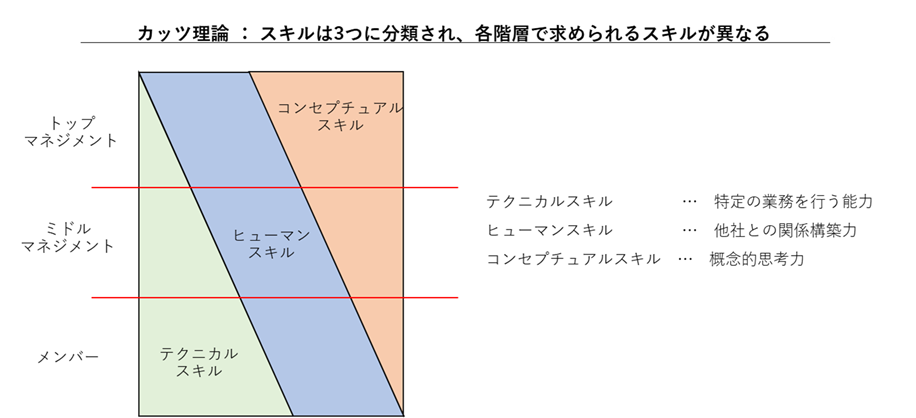

力量管理の基本要素については、アメリカの経済学者であるロバート・リー・カッツ(Robert Lee Katz)が提唱した「カッツ理論」に基づいて整理してみましょう。

カッツ理論では、仕事を行う際の人の能力を「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つに分類しています。このうち、一般的な働き手を指す「メンバー」に対して求められる割合が多いのが、テクニカルスキル、すなわち「業務を遂行する能力」です。

テクニカルスキルは他の2つのスキルと異なり、知識と技能で構成されていて、必要な経験を通じて習得することが可能です。ISOの要求事項として示される能力の多くは、このテクニカルスキルに分類されています。つまりこの部分が、力量管理における基本要素であるといえます。

力量管理の基本要素を抑え運用を始めたとしても、管理を完璧に実行できている企業はそうそう多くありません。力量管理は、最新の情報を正確に把握することが重要になるため、以下の運用面や制度設計に課題を抱えているケースがよく見られます。

さらに、ISO対応が目的に加わると、記録や保存のための作業など様々な業務が求められていることが多く、それらを配慮し、要件を充足できるような運用を設計しなければなりません。まずは、現場が運用を回し切るための課題解決に目を向け、基本の運用がしっかり継続できる仕組みを構築しておく必要があります。

基本的な運用をしっかり行ったうえで力量管理を積極活用すると、どのような成果が期待できるのでしょうか。力量管理の活用は、企業活動および従業員一人ひとりに対するプラスの効果を多数もたらします。

社内で適切な力量管理を行うことで、一人ひとりの従業員が持つ能力やスキルを可視化することができます。それは経営・マネジメント側が自社内の現状把握をするだけではなく、働く個人にとっても自己理解を深める貴重な機会になります。

一人ひとりの「できること」を可視化する中で、同時に明らかになるのは「どの能力やスキルが足りていないのか」という客観的な評価です。適切な力量管理によって、不足している力を伸ばすための教育や訓練を行う機会を作ることができます。

どの産業でも働き手が不足している今、企業にとって重要度が高まっている課題の一つが、個々人がモチベーションを維持して働ける環境作りです。企業がしっかり力量管理を行うことによって、個人のスキルアップや自己実現につながりやすくなり、ひいてはそれが従業員エンゲージメント向上に寄与するでしょう。

企業として目指すところから、現状は何がどのくらい不足しているのか。その不足を埋めていくためにはどんな施策が必要なのか。組織内に所属する従業員の持つ能力やスキルについて、現状を正確に把握することによって、長期的かつ戦略的な人材育成、人材配置(アサインメント)などの最適解が見つけやすくなります。

いずれ力量管理を有効活用し、その可能性を最大化するために今、企業のみなさんにおさえておいていただきたいポイントが3つあります。これらのポイントを念頭において、今後の力量管理について見直してみてください。

「力量管理はISOのためのもの」と、限定的な理解のまま運用を行っているケースもあることでしょう。しかし前述の通り、力量管理は幅広い領域で活用できる可能性を秘めています。基本の運用と合わせ、積極活用によってどんな成果が見込めるのか、まずは理解するところからはじめましょう。

なぜ力量管理を行うのか、経営・マネジメント側と、実際に運用する現場担当者とで目的が共有できていなければ、積極活用どころか基本の運用すらままならなくなります。力量管理によってできる内容、可能性、現状の課題などの情報共有を行い、組織内関係者の認識を揃えていくことが重要です。

時間をかけて自社にマッチしたスキルマップを作成し、組織内の対話を重ね、力量管理の可能性を見据えて運用をスタートしたとしても、ほんの少し情報の入力が面倒だったり、管理方法が煩雑だったりするだけで、すぐに形骸化してしまうものです。継続的な運用を行うためにも、現場を巻込んだ運用の設計や、より効率的に管理ができるツール・システムなどのを導入を検討することをお勧めします。

力量管理を適切に運用していくためには、組織内で必要なスキルの棚卸しからはじまり、ISOや顧客監査への対策、経営戦略とのすり合わせ、現場担当者や従業員との合意形成など、いくつものハードルをクリアしていかなければなりません。

しかし時間と労力をかけて準備したとしても、基本的な運用を継続できなければ、力量管理の可能性を享受することは難しいでしょう。実際に管理や、記録業務を行う方が継続できる運用を設計し、仕組として根付かせることではじめて、力量管理の積極活用ができるようになります。

スキル管理の定番システムと言えば「Skillnote」!

●スキルマップのシステム化でスキルをまとめて管理できる

●スキルに紐づいた根拠に基づいた育成計画をつくれる

●資格に関する全てのデータをシステム上で徹底管理

スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.5

ナレッジ

2024.4.23

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.22