ナレッジ

2024.4.19

建

建設業法では、主任技術者と管理技術者の設置が義務付けられており、施工の品質や安全を管理しなければなりません。

本記事では建設業法における主任技術者と管理技術者について、仕事内容やそれぞれの違い、必要要件について解説しています。主任技術者と管理技術者についての理解を深めたい方はぜひ最後までお読みください。

目次

建設業法とは、1949年(昭和24年)に施行された法律です。「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること(第1条)」という目的のために制定されました。

非常に複雑な法律ですが、建設業法を遵守して適切な建設工事を行っていきましょう。

建設業を行う際は、国土交通大臣または拠点とする都道府県知事の許可が必要です。また、許可に関しては次のようなルールが定められています。

● 業種ごとに許可を取得する

● 許可は5年ごとに更新する

● 工事代金が4,500万円(建築工事の場合7,000万円)を超える場合は特定建設業の許可も必要となる

上記のルールに則って許可を取得し、業務を行う必要があります。建設業の許可については「建設業法第2章 建設業の許可(第3条~17条)」で規定されています。

建設工事の請負は、発注者と請負業者がそれぞれ対等な立場でなければなりません。「建設業法第3章 建設工事の請負契約(第18条~24条)」には、発注者・請負業者の権利を守るために公正な契約を締結しなければならないと定められています。

建設工事は、元請、下請も含め、多くの業者による様々な工程があります。工事が大規模になれば、関わる業者も増え、複雑な工程を行わなくてはなりません。そこで、工事全体の管理者として、技術面のスキルや経験を兼ね備えた主任技術者や監理技術者の配置が義務付けられています。

建設業法に違反すると、懲役3年以下または300万円以下の罰則が科せられる可能性があります。また、場合によっては罰則とは別に「指示処分」「営業停止処分」「建設許可の取り消し処分」が下されることもあります。

指示処分とは、監督行政庁が違反建設業者に対して、具体的にとるべき処置を命令するものです。監督行政庁とは、国土交通大臣や都道府県知事など建設業の認可者です。

なお、過去には以下のような理由で指示処分が下された事例があります。

● 工事現場に適切な主任技術者を配置していなかった

● 特定建設業者が一定額以上の工事を請け負った

● 営業停止処分が科せられている業者と下請契約を締結した

● 一括下請け(丸投げ)を行っていた

営業停止処分とは、違反建設業者が指示処分に従わなかった場合に受ける行政処分です。営業停止期間は1年以内とされており、その間は契約や見積もりといった新たな営業ができません。過去には虚偽申請や談合などで処分を受けた事例があります。

また、営業停止となった場合は建設業者名や所在地等が国土交通省のホームページに公表されます。

建設許可の取り消し処分は、営業停止処分に従わなかった場合に受ける行政処分です。3つの処分の中で最も重く、文字通り建設業の許可を取り消されてしまいます。建設許可が取り消されないよう、指示処分や営業停止処分を受けた場合は速やかに応じるようにしましょう。

主任技術者とは、一部の例外を除きすべての工事現場において配置が義務付けられている技術者を指します。工程や品質に偏りが生じないように、適切な施工には工事内容に精通している技術者が必要です。

主任技術者の設置は建設業法第26条第3項で義務付けられています。

公共性のある施設若しくは工作物、又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

このため、建設現場では主任技術者の管理・監督のもと、施工にあたらなければなりません。主任技術者の配置は法律で定められているため、違反した場合は罰則を受ける可能性があります。

主任技術者の主な仕事内容は次の通りです。

工事の具体的な施工計画を作成し、その計画に沿って適切に作業が行われているかを管理・監督します。作業員への指示出しはもちろん、施工を円滑に進めていくためにリーダーとして工事現場を統括しなければなりません。

専任とは他の建設現場と兼務せず1つの建設現場だけを担当することです。

工事の請負金額によっては、非専任の主任技術者、つまり複数の建設現場を担当する非専任の主任技術者でも良いという場合もあります。

具体的な請負金額として、4,000万円以上の土木一式工事等または8,000万円以上の建築一式工事の場合は「専任の主任技術者」を配置しなければなりません。一方、4,000万円未満の土木一式工事等または8,000万円未満の建築一式工事の場合は「非専任の主任技術者」でも良いとされています。

主任技術者は下記の1~3のいずれかを満たしていればなることができます。

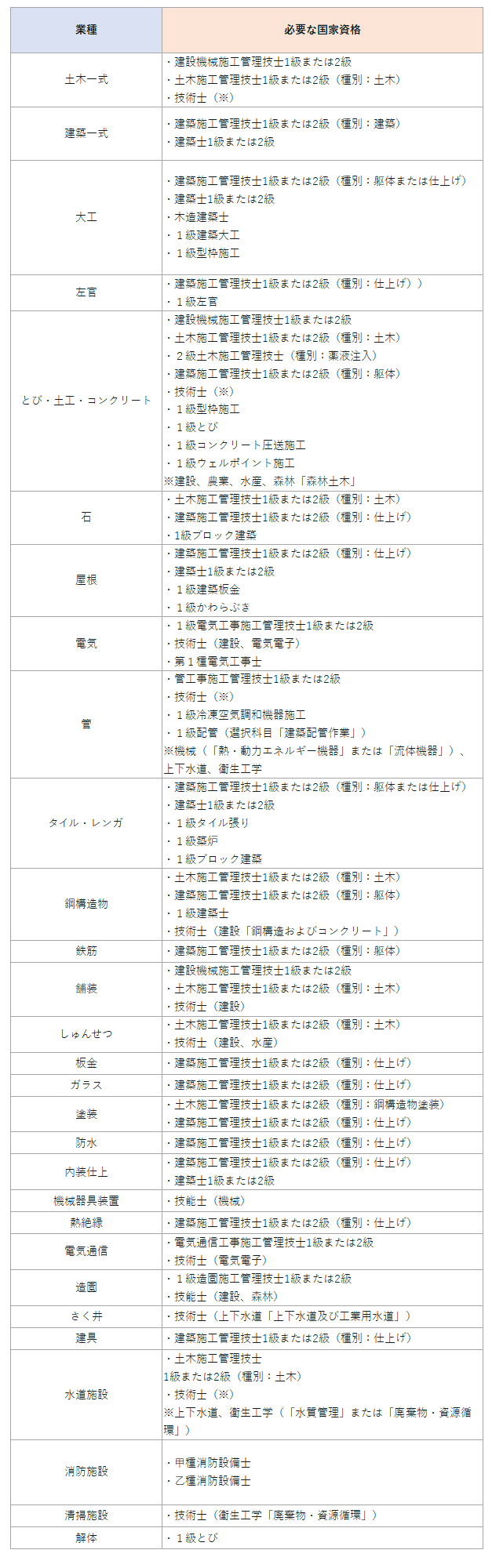

業種に該当する国家資格を取得すると、主任技術者になることができます。各業種に必要な国家資格は以下表の通りです。

(参考:国土交通省 近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」)

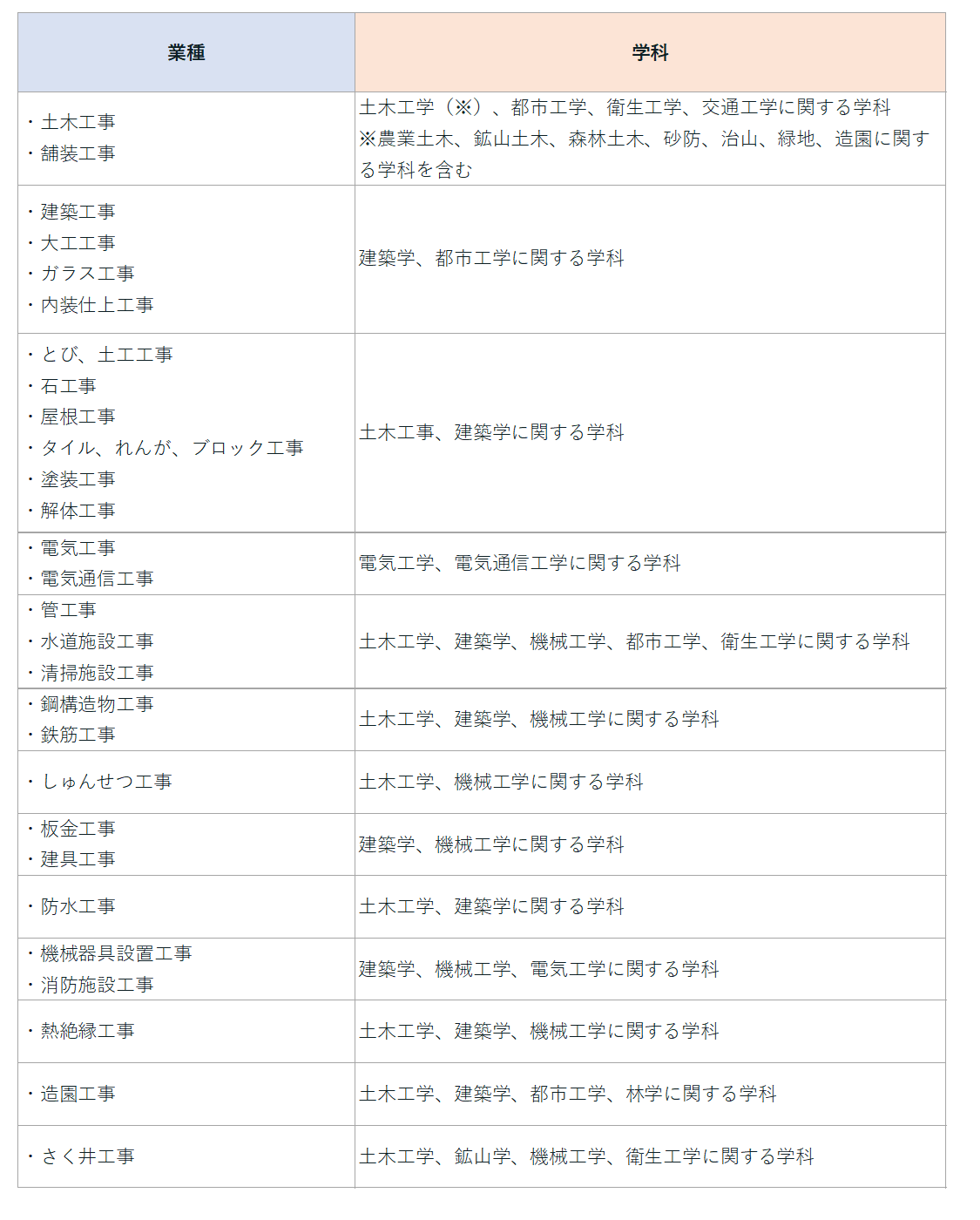

一定期間以上の実務経験がある場合も主任技術者になることが可能です。必要となる実務経験の年数は学歴等で以下のように異なります。

(参考:国土交通省 近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」)

また、上表の指定学科については建設業法施行規則第1条で次のように定められています。

(参考:国土交通省「指定学科一覧」)

たとえば、高等専門学校の建築学に関する学科を卒業した方が建築工事の主任技術者になるには、建築工事の実務経験が3年以上必要です。ただし、建築工事に関する業者に勤めていても、営業や事務など施工に関係ないものは実務経験として数えられないため、注意しましょう。

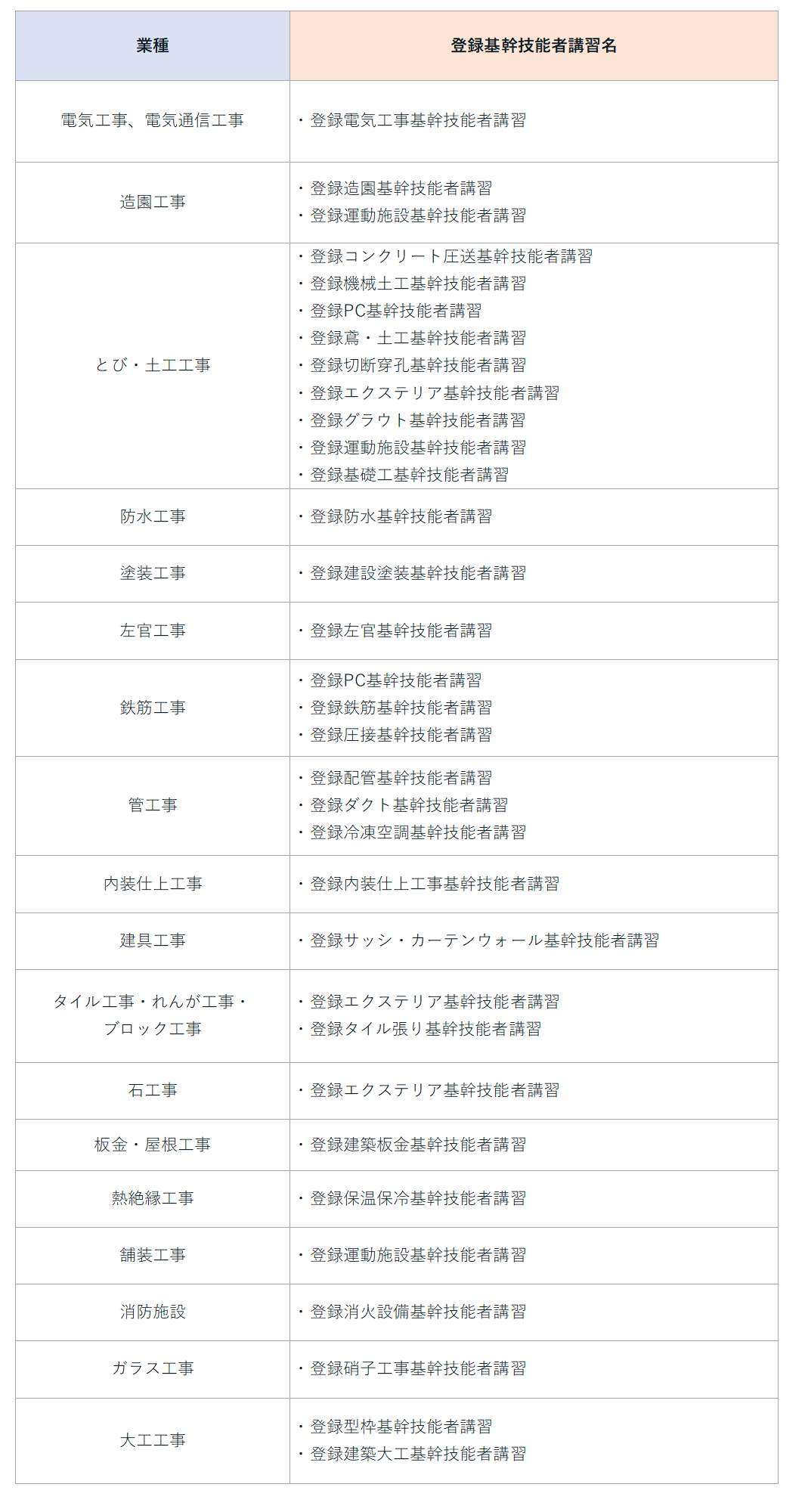

登録基幹技能者の講習を受けている方も、主任技術者になることが可能です。

ただし講習を受けるにも実務経験が必要で、該当する業種において10年以上の実務経験、さらにその期間のうち3年以上の職長経験を有する必要があります。該当する業種と登録基幹技能者講習は次の通りです。

(参考:国土交通省「登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて」)

上記講習を受けていれば、国家資格や実務経験の要件を満たしている場合と同様に、該当する業種の主任技術者を務められます。

登録基幹技能者講習を受講済みの場合、基本的には手元にある講習修了証で問題ありません。ただし、以下5つの講習については、手元の修了証では主任技術者の要件を満たしていることを確認できず、新しい様式の修了証を再発行しなければならない場合もあるため注意しましょう。修了証の再発行が必要な登録基幹技能者講習は、次の通りです。

(参考:国土交通省「登録基幹技能者講習修了証の取扱いについて」)

講習修了証に「主任技術者の要件を満たす』といった記載がない場合は、旧様式の可能性があるため、公式サイトから修了証の再発行の手続きを行ってください。

工事請負契約時には申請書類が必要となりますが、この申請書類によって発注元に主任技術者を通知する必要があります。

申請書類には、主任技術者になるための要件を満たしていることを確認できる証明書が必要です。要件を満たしているかを客観的に証明できる書類として以下が利用されます。

①実務経験の内容を確認できる書類(実務経験証明書など)

②常勤性を証明できる書類(所属業者が特定できる健康保険被保険者やJCISの所属情報など)

また、提出する申請書類は発注者によって異なります。どの申請書類を提出する必要があるかを整備局に確認し、不備がないようにしましょう。

たとえば東京都都市整備局の場合は、工事の請負契約の際に「現場代理人及び主任技術者等通知書」や「経歴書」といった書類の作成・提出が求められています。

監理技術者とは、工事金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合に、配置が法律で義務付けられている技術者です。2024年2月現在、約70万人が資格を保有しています。 監理技術者の設置は「建設業法第26条第2項」に規定されています。

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

(出典:e-Govポータル「建設業法第26条第2項」)

このため、公共工事、民間工事に関係なく、個人住宅以外のほとんどの工事において、監理技術者の専任が求められています。なお発注額が4,500万円未満の場合は、監理技術者は不要で、主任技術者でも可とされています。

監理技術者の仕事内容は、施工計画の作成や工程・品質管理、従業員の安全管理、下請業者への指導などを行います。監理技術者は大規模な工事の管理を行うため、より適切な管理や指導が求められるでしょう。また監理技術者には下請けを適切に指導・監督する役割と、責任も含まれます。

専任とは他の建設現場と兼務せず1つの建設現場だけを担当することです。監理技術者は、基本的に専任が必須で、配置された工事現場以外の現場で兼任はできません。

ただし、例外として以下の場合は兼任が可能です。

監理技術者資格者証はその工事の監理技術者としての資格を有しているかを示す資格証です。一般社団法人建設業技術者センターが交付しており、携帯が義務付けられています。

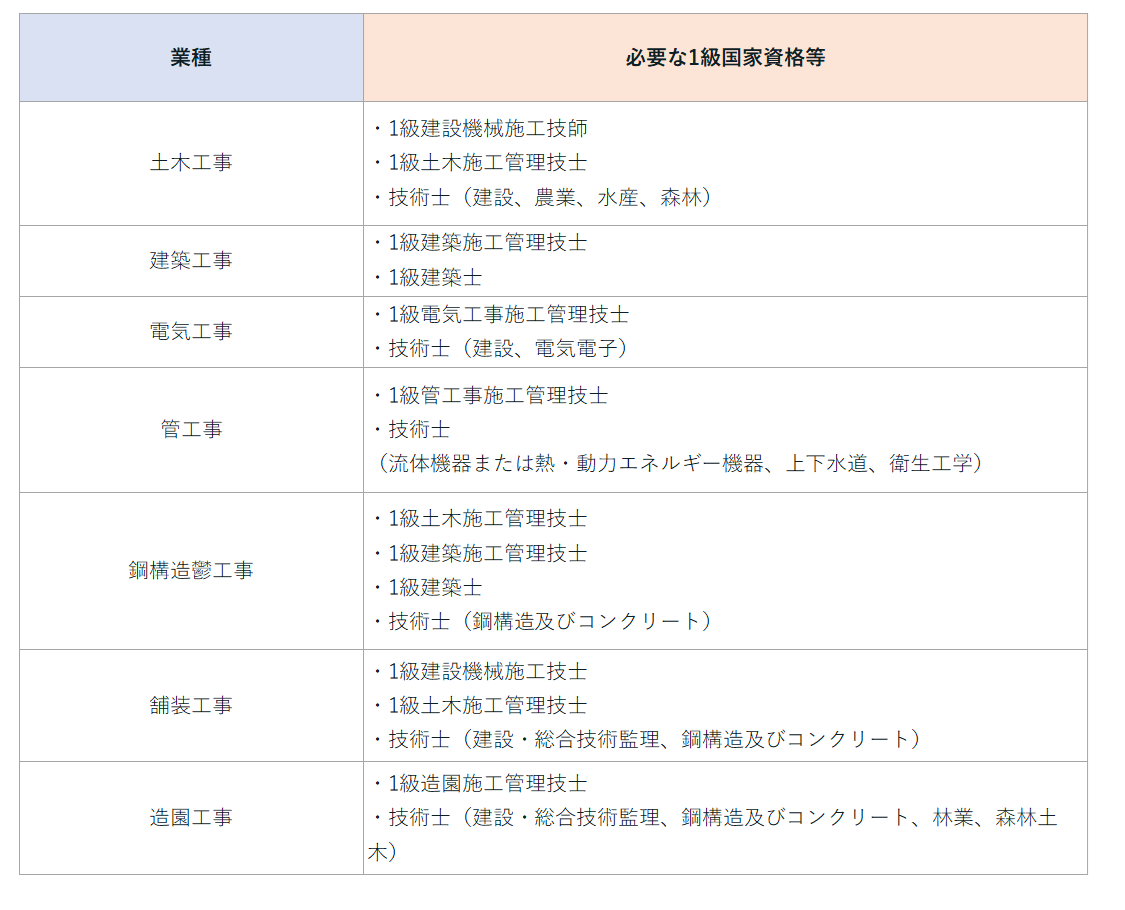

監理技術者になるための要件は、指定建設業の7業種とそれ以外の22業種で異なります。

指定建設業7種に該当する場合、1級国家資格等の保持によって監理技術者になることが可能です。指定建設業7種と、それぞれに必要な1級国家資格等は次のとおりです。

(参考:建設業技術者センター(CE財団)「1級国家資格等による監理技術者の資格要件」)

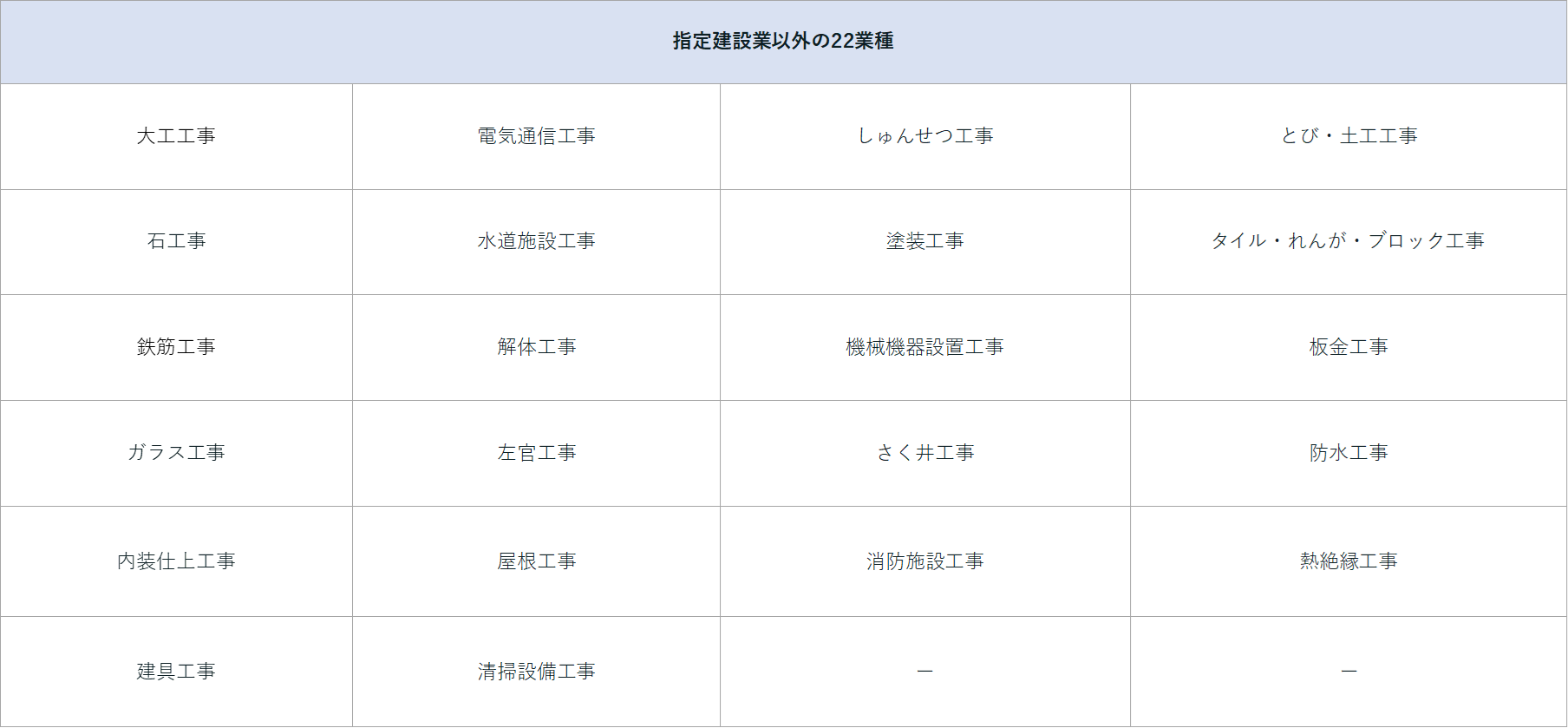

指定建設業以外の22業種は必要な実務経験年数を満たすことで監理技術者になれます。22業種の一覧は下記の通りです。

(参考:国土交通省 近畿地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者))

上記22業種の場合は、実務経験年数を満たすことで監理技術者になれます。

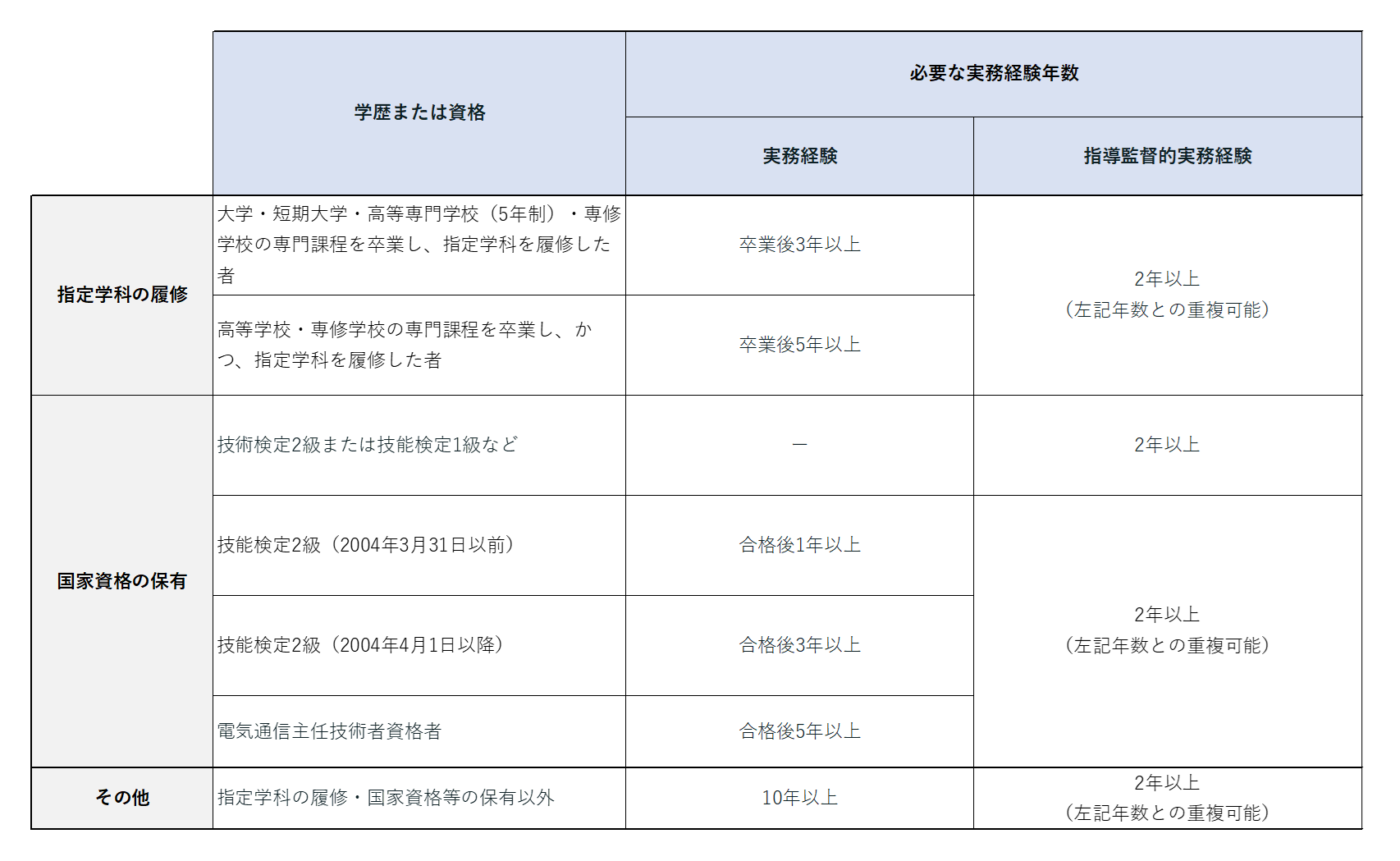

なお、この実務経験年数には、該当業種の工事に関わる「実務経験」と工事を監理する「指導監督的実務経験」の両方が必要となります。またこれらには証拠書類の提出が必要です。特に「指導監督的実務経験」には工事内容や工事において指導監督的な立場であったことの確認が必要になるので注意しましょう。 「実務経験」と「指導監督的実務経験」は学歴や資格ごとに異なります。それぞれ必要な経験年数は以下の通りです。

(参考:建設業技術者センター(CE財団)「実務経験による監理技術者の資格要件」)

詳細は一般社団法人建設業技術者センターの申請手引きを確認しましょう。

監理技術者になるには上述の通りです。

指定建設業7種は1級国家資格等の保有、その他22種は必要な実務経験を有する必要があります。

一般社団法人建設業技術者センターに資格者証の申請を行います。

・一般社団法人建設業技術者センター(CE財団)「申請手続き」

なお、申請には7,600円(税込)が必要となるため留意しておきましょう。

提出書類に不備がなければ「監理技術者資格者証」が交付されます。ただし資格者証の交付後は、以下の監理技術者講習を受講するよう義務付けられています。

監理技術者講習は国土交通大臣登録講習機関で行われています。オンライン開催などもありますので、忘れずに講習を受けるようにしましょう。

監理技術者講習の受講後は、講習修了履歴が記載されたラベルが発行されるため、交付された資格者証に貼り付けておきましょう。工事現場では監理技術者証の携帯が義務付けられているほか、発注者からの要望に応じていつでも提示できるようにしておく必要があります。

監理技術者資格者証の有効期間は、交付日から5年間です。有効期限のおおよそ半年前に更新の申請書類が郵送されるため、定期的に更新申請を行い資格者証の有効期間が切れないようにしておきましょう。

申請した業種以外の建設工事で監理技術者になるためには、追加申請が必要です。追加したい業種について資格要件を満たしているかを確認のうえ、追加申請を行いましょう。

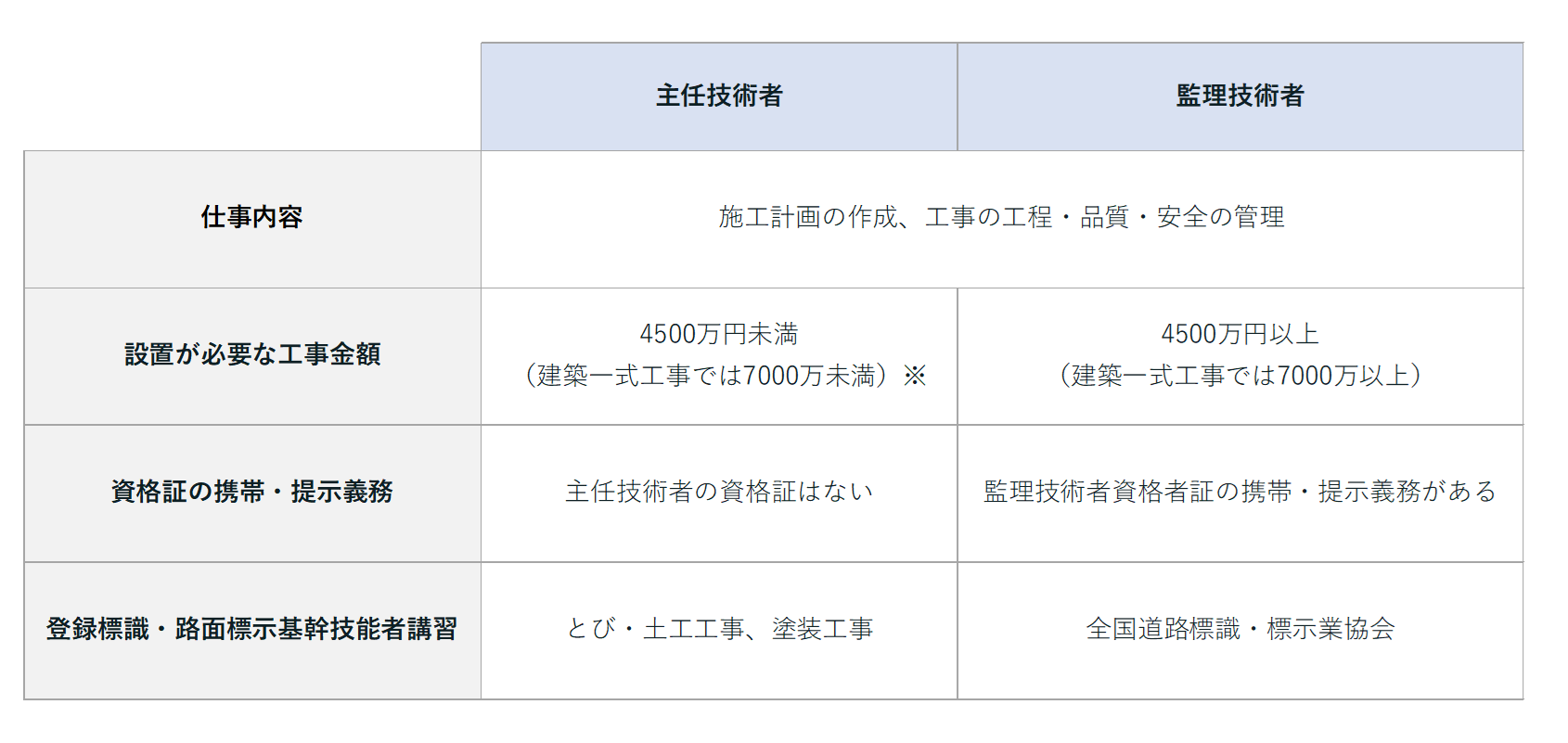

主任技術者と監理技術者との違いについて下表でまとめます。仕事内容は同じですが、工場金額により大規模な工場は監理技術者、一定金額以下であれば主任技術者でも可とされる場合があります。

監理技術者の方が主任技術者より上位の資格で、なるために必要な要件も監理技術者のほうが難易度が高くなります。

なお、主任技術者には監理技術者のようなカード型の資格証はありません。後述する主任技術者になるために提出した「国家資格の資格証」や「実務経験証明証」で主任技術者であることを証明します。

※主任技術者の配置義務は令和2年度10月1日から一部緩和され、鉄筋工事・型枠工事かつ下請金額が4000万円未満の工事には、必ずしも配置する必要はなくなりました。

主任技術者とは工事金額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合に、配置が法律で義務付けられている技術者です。

監理技術者のような資格ではありませんが、一定の要件を満たさなければなりません。工場請負時には発注者に主任技術者設置の通知が必要です。

現場代理人

現場代理人とは、工事請負人(元請業者の代理)として工事全体を管理・監督する責任者を指します。主な仕事内容は、工事現場全体の統括や発注者とのやり取り等です。

現場代理人に資格は不要で、工事の元請会社との直接的な雇用関係が3カ月以上続いている人であれば誰でも現場代理人になれます。ただし、主任技術者や管理技術者が兼任する場合もあるため、有資格者が現場代理人になっているケースも多いといえるでしょう。

現場所長とは、工事現場のすべてをまとめる最高責任者です。工場現場全体の監理はもちろん、発注者とのやり取りや近隣住民の苦情処理まで、さまざまな業務を担当します。現場代理人または監理技術者(主任技術者)が兼任することもあります。

工事主任とは、工事現場の監督を行う人を指します。資格は必要なく、主に現場の管理を行うため現場経験の長い作業員が選ばれるケースが一般的です。

面倒な資格管理を効率化するなら「Skillnote」!

●資格情報と免状コピーを⼀元管理

●届出や許認可申請の書類をかんたんに作成

●取得した資格をマイページから申請できる

スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ

2024.4.19

ナレッジ

2024.4.19

ナレッジ

2024.4.19

ナレッジ

2024.4.23

ナレッジ

2024.4.23

ナレッジ

2024.4.19