ナレッジ

2024.4.24

製造業では今、さまざまな工程の作業を柔軟に行うことができる多能工の育成が求められています。この記事では製造業において多能工が強く求められる背景に加え、企業が多能工化を実現することのメリット、具体的な進め方などをご紹介します。

目次

多能工とは、さまざまな工程の作業ができるスキルを身につけ、業務内容や時期、ニーズに合わせて流動的に働くことができる従業員のことを指します。

多能工の育成を強化し多能工化を推進することによって、企業は多様な生産体制を組むことが可能になります。

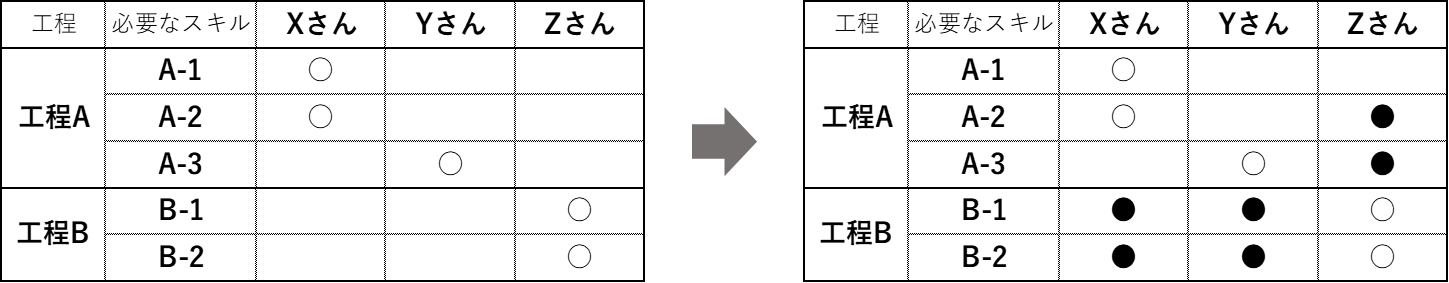

▲「多能工化」とは一人が一つの工程を担当するのではなく、複数の工程を兼任できる人材(=多能工)が存在する状態のことを指します。

上記図からもわかるように、組織内の多能工化を推進していくためには、個々の従業員が現時点で保有しているスキルを全て可視化したうえで、不足している、あるいは今後必要とされるスキルを洗い出し、多能工を計画的に育成していかなければなりません。

多能工はもともと、トヨタ自動車で生み出された考え方です。自動車用の工作機械を一人で複数台使える「多台持ち」にはじまり、やがて一人で複数の工程を担当できる「多工程持ち」の仕組みが考案されました。現在この「多能工持ち」の考え方は、一人の従業員が流動的にさまざまな工程を担当することで、生産効率を向上させるための仕組みとして製造業全体に浸透しています。

こうした多能工化が今、特に強く求められている背景としては、昨今の製造業を取り巻く環境が大きく変化していることが挙げられます。

関連記事:なぜ製造業では人手不足が深刻なのか? データから考える人手不足の理由と対策

今後15年間で、日本の労働人口は900万人減少するといわれています。そのため労働、生産活動を担う人材が大幅に足りなくなることは明白です。若年層の労働人口が減ることで、企業も思うように採用活動をすることが難しくなるでしょう。

昨今、消費者ニーズの多様化はますます加速しています。そうした市場の動きに適応するため、多品種少量生産を避けられなくなっているのが現状です。そのため生産サイドでは、個々の従業員が習得すべきスキルの種類が増えると共に、その対応スピードも求められています。

上記のような変化を受けて製造業各社では、それぞれの生産工程に対し、設備や人などのリソースを適切に割り当てられるかどうか、それによって自社の生産効率を最大化できるかどうかが重要なポイントになっているといえます。

それを実現するための柔軟な生産計画および生産体制を可能にするには、多能工を育成し、組織内の多能工化をしっかり進めていく必要があります。

多能工を組織内で育成することによるメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、近年の市場環境を踏まえた2つの観点からご紹介します。

例えば住宅機器メーカーなどの場合、気候変動などの影響を受けて生産変動が起こる可能性が高いものです。さらに近年は新型コロナウィルスの感染拡大によって家での過ごし方が大きく変化し、市場が多大な影響を受けたことも記憶に新しいところです。

このように大きな生産変動が起きた場合も、組織内で多能工の育成が進んでいれば、他の生産ラインにも柔軟な応援者の配置ができるでしょう。急な欠員が出たりした場合も、生産計画を変更せずにスピーディーに対応することが可能となります。

組織内で、特定の人に技術や技能が集中してしまうケースも多々あるでしょう。極めて専門性の高い熟練工に頼らないと生産ができない状況にある場合、同じ品質を再現できる次世代の従業員を早急に育成する必要があります。

熟練工の技能を継承するためにはさまざまな方法がありますが、まずは熟練工が手掛けている工程を細かく分解し、それぞれの工程で同じ作業ができる多能工を育成することが近道の一つです。多能工の育成を推進することによって、同時に組織内における技能の伝承が進み、結果的に生産効率の向上につながります。

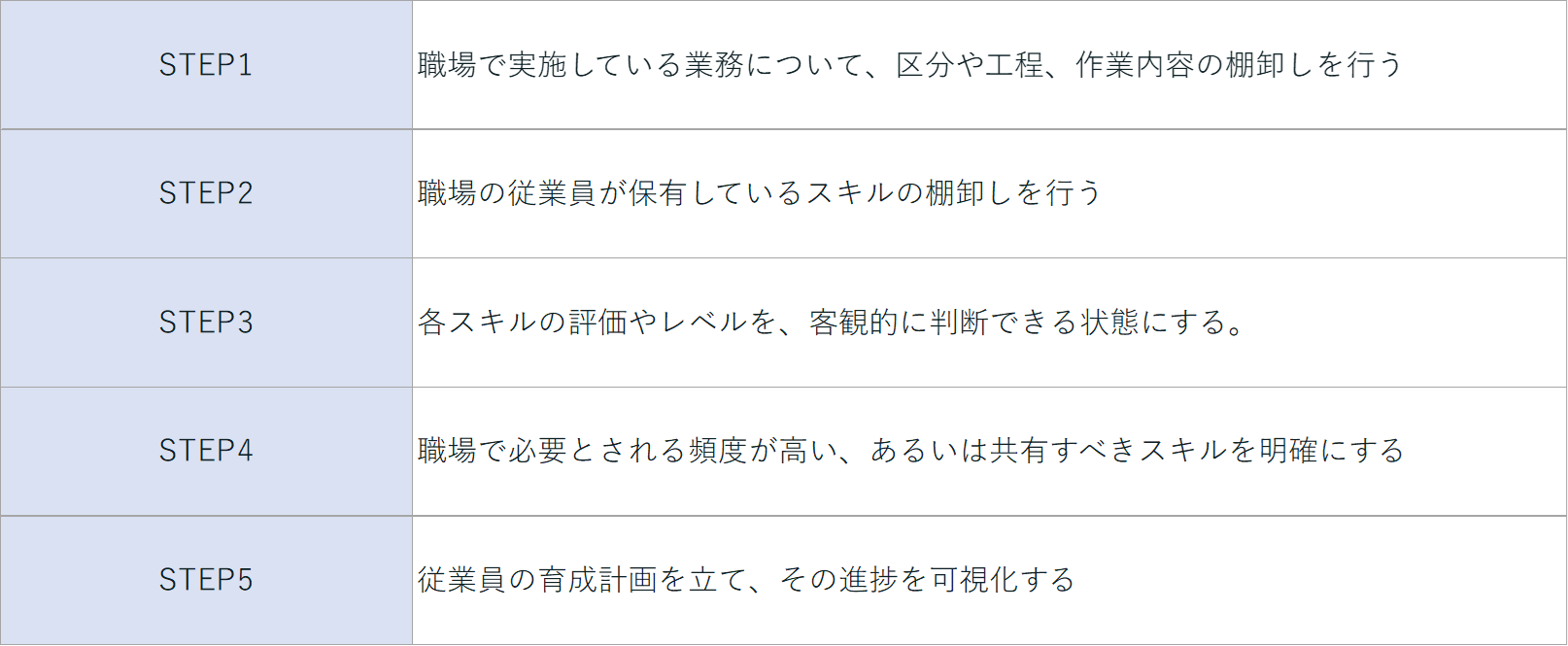

多能工の育成を進めていくためには、まずはじめに職場における従業員のスキルレベルを可視化することから着手するのが一般的です。そのうえでスキルのバラつきや偏りなどの分析を行い、企業として今後どのスキルを強化していくかを決定します。

【多能工を育成するための具体的なステップ】

多能工を育成するプロセスの中で特に重要なことは、業務を標準化して生産体制の柔軟性を高めるため、職場全体で共有すべき技能や技術を明確にすることです。その際にポイントとなるスキルの選定方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。

関連記事:製造業の多能工化を推進する3つのステップと成功企業の特徴とは

最後に、多能工の育成強化に取り組んだ企業の事例をご紹介いたします。電気機器製造業A社では、市場環境の変化を受けて多能工化に取り組むことにしました。具体的な背景と、取り組み内容は以下の通りです。

【背景】

A社の主力となる商品は、季節や天候、景気などにより需要変動が起きやすいものでした。さらに近年、それぞれの地域のニーズが分散していく中で、多種多様な製品の生産を伸ばしていく必要に迫られていました。

【取組み内容】

A社では、今まで各生産ラインごとでバラバラに行っていたスキル管理を一箇所に集約。スキルマップも全社で統合しました。今後の生産計画と新たに統合したスキルマップを照らし合わせ、スキルの使用頻度と現所有者の数、取得の難易度などをもとに、優先的に育成すべきスキルを選定しました。それを元に育成すべきスキルの教育計画を立て、一部の部門から実験的に、多能工を育成する取組みが始まっています。

製造業を取り巻く外部環境の変化は近年特に激しく、これから先、多くの企業において多能工の育成を強化する施策の優先度はますます高くなっていくことが予測されます。多能工化の推進をしていくには、従業員のスキルを可視化することからはじめ、全社で一元的なスキル管理の仕組みを構築していくことが有効となるでしょう。

「技術伝承」を成功させるならするなら「Skillnote」!

●スキルデータの活用で「技術伝承」の解決策がわかる

●自社に最適化したスキルマップがかんたんに作れる

●人材育成を成功させた「スキル管理」事例を公開

スキルマネジメントMagazineは、人材育成や生産性・品質向上など、スキルマネジメントに関するお役立ち情報をお届けし、人がいきいきと働き活躍することをサポートするメディアです。

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.23

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.23

ナレッジ

2024.4.22

ナレッジ

2024.4.24